こんにちは!京王井の頭線浜田山駅近くにある本格的なフリーウェイト特化型ジム、パワーフィットスタジオZEROの濱田銀河です!東京都内でパワーリフティング練習もできるコスパの良いフィットネスジムにもなります。

前回は筋力を向上させるための、負荷の上げ方についてお話をしてきました。

今回は、もう少し長期的な視点でトレーニング効果を高めるための「ピリオダイゼーション」という概念を紹介していこうと思います。

それでは参りましょう。

目次

ピリオダイゼーションとは?【結論:トレーニングの期分け】

ピリオダイゼーションとは、「期分け」とも呼ばれ、長期間にわたって続くトレーニングの中に、時期や目的に応じた区切りを設ける考え方です。

トレーニングを続けていくにあたり、だんだんと体が成長していくと、より多くのボリュームでより高強度なトレーニングが求められることは経験則的にみなさんは理解しているのでは無いでしょうか?

そんな中、自分の目標・目的に合わせてトレーニング期間に区切りを設けて上手く並べていくことで、長い目で見ると怪我や停滞を最小限に抑え、トレーニング効果を最大化することが期待できます。

ピリオダイゼーションの3つのサイクル【年間→月間→週間】

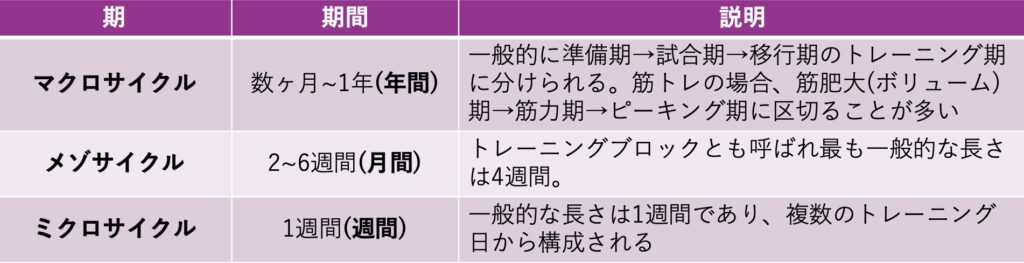

ピリオダイゼーションは、大まかに3つのトレーニングサイクルに分けることができます。

マクロサイクルは、最も大きなトレーニング期間全体のことで、数ヶ月から1年単位でのトレーニング計画のことを指します。

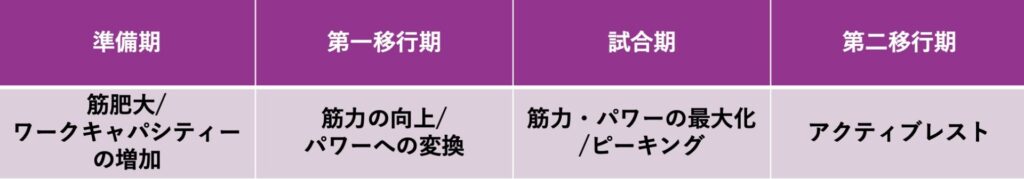

一般的には、準備期、試合期、移行期に分けられ、

それぞれ

準備期・・・この期は多くの場合オフシーズンと呼ばれる時期で、高強度のトレーニングに耐える能力を高めるためのコンディションの基礎的なレベルの向上を目標とする時期になります。

試合期・・・この期においての目標は、トレーニング強度を増加しつつ、ボリュームを低減することを介して筋力・パワーを向上させることにより、試合に向けた準備を行うことになります。試合期にパフォーマンスをピークに持っていくための概念としてピーキングがあります。

→ピーキングについての記事はこちら

移行期・・・移行期には2つあり、第一移行期と第二移行期があると言われています。

第一移行期は、準備期と試合期をつなげている期であり、一般的なスポーツでは、筋力の向上・パワー発揮への変換を目的とする時期であると言われています。

第二移行期は、試合期と次のマクロサイクルをつなぐ期であり、アクティブレストや回復期と呼ばれることがある。怪我からの復帰で期間を延長しなければならない時以外は、通常は1~4週間以内とするべきといわれています。

4週間以上の長い期間にわたってしまうと、パフォーマンスを回復するためにより長い期間を必要とするため、注意が必要です。

メゾサイクルは、トレーニングブロックとも呼ばれる2~6週間のトレーニングの区切りで、一般的な長さは4週間です。

ミクロサイクルは、複数のトレーニング日から構成されるトレーニングの区切りで、通常は1週間を1つの区切りとしています。

以上の各トレーニングサイクルは、それぞれが独立しているわけではなく、

年間(マクロサイクル)→月間(メゾサイクル)→週間(マイクロサイクル)というように、区切りが大まかなものから細分化しているものと理解できると良いでしょう。

ピリオダイゼーションが筋トレに効果的な理由【科学的根拠】

ピリオダイゼーションの筋トレにおける有効性について、検証された研究を紹介していきます。

こちらの研究では、様々な年代やトレーニングレベルの男女を含んだ35の研究,1187名(うち1022名を使用)、トレーニング期間は6~36週間、平均して約14週間の研究をメタアナリシスとして分析しました。

主な結果として、

筋力(1RM)の向上に関しては、ピリオダイゼーションの方が非ピリオダイゼーションよりも効果的(ES=0.31,p=0.02)

筋肥大に関しては、ピリオダイゼーションの有無で差はない(ES=0.13,p=0.27)

と報告されています。

つまり、筋力の向上を目的とする場合はピリオダイゼーションを用いることが科学的に有効であるということです。

しかし、筋肥大を目的とする場合は、ピリオダイゼーションはあまり有効ではないかもしれません。

3つのピリオダイゼーションモデル

リニア(線形)ピリオダイゼーション-LP

リニアピリオダイゼーション(LP)はピリオダイゼーションのモデルの中で最も一般的に使われるモデルです。

このモデルは、トレーニング期間の初期は低強度高ボリュームから始め、トレーニングが進むにつれて強度が上がっていく代わりに、ボリュームが減少していくという流れです。

このモデルは、もともと自体重や軽いツールを利用するような一般的なスポーツでの活用を想定されたモデルであり、トレーニング期間の初期では筋肥大と筋持久力を中心に体力の土台を作る。そして、大きくなった筋肉をめいいっぱい動員して強い力を発揮する機能を高める。最後に、軽い重量をできるだけ早く挙げる瞬発力を高めるという流れになっています。

しかし、遅くて非常に強い筋力発揮を求められるパワーリフティングなどの競技では、瞬発力を高めるフェーズはあまり必要だとは考えられませんので、瞬発力を高めるフェーズは無しでも良いでしょう。

結論:強度(負荷)がだんだん上がり、ボリュームがだんだん下がっていくのがリニアピリオダイゼーションモデルといえるでしょう

ブロックピリオダイゼーション

ブロックピリオダイゼーションはLPとよく似ているモデルで、トレーニングの期間を「高ボリューム・低強度」「ボリューム低下・強度増加」「ピーキング(テーパリング)」の3つに区切り、この順番で配置することによって最終的に試合の日にパフォーマンスのピークを作ります。

LPと違う点として、一つの目的に特化してトレーニングを行う期間が4~6週間と短く設定できることです。

LPでは、一つの目的のトレーニングが数ヶ月にわたることがありますが、デメリットとして、以前に鍛えた体力要素を高水準で保てない、競技スケジュールに合わせた細かな調整がしづらいということがあります。

このような、LPのデメリットを補完できるピリオダイゼーションモデルとして、特に1年間に複数回の試合が想定される選手におすすめです。

アンデュレイ(非線型)ピリオダイゼーション-UP

アンデュレイピリオダイゼーション(UP)は、レップ数や強度の設定を頻繁に変更するモデルです。

こうすることで、様々な体力要素を同時に鍛えることができるだけでなく、刺激のマンネリ化や特定の刺激が過度に集中することによる疲労の蓄積を抑えることができると考えられます。

UPは、トレーニングの期間設定に様々なバリエーションがあり、目的に応じてトレーニング日ごとや1週間ごとに設定する方法もあります。

初心者と中上級者で使い方は違う?

中上級者は特に刺激の慣れや偏りが少ないことが重要?

先ほど紹介したLukasらの研究においてのサブ解析で、リニアピリオダイゼーションとアンデュレイピリオダイゼーションの比較もしており、トレーニング経験者においてはアンデュレイ(非線形)ピリオダイゼーションの方が効果的(ES=0.61,p=0.05)と報告されています。

しかし、トレーニング経験が無い人においては差は無かったと報告されています(ES=0.06,p=0.67)

これは、中上級者は単調な刺激ではすぐに頭打ちがきてしまうことや、特定の刺激が過度に集中することによる、神経筋の過度な疲労の蓄積してしまうことが要因なのではないかと筆者は解釈しています。

したがって、中上級者は特に刺激の慣れや偏りをうまくマネジメントする必要があるといえるでしょう。

モデルを切り分けず組み合わせる

最後に、このブログを読んでいる方々にオススメのピリオダイゼーションモデルを紹介します。

それは、マクロ(年間)&メゾ(月間)サイクル単位ではリニアピリオダイゼーションを、マイクロ(週間)サイクル単位ではアンデュレイピリオダイゼーションを用いるという方法です。

この方法をとることで、筋力・パワーを最大化させたい試合に向けて、段階的に強度を上げつつ、中上級者に起きがちな刺激のマンネリ化を防ぐことができると考えられます。

マクロ/メゾサイクルのLP(リニアピリオダイゼーション)の具体例になります。

リカバリーのブロックから入り、ボリュームに比重を置いてワークキャパシティーを広げていく、その後ボリュームをやや減らしていきその分強度(負荷)を増加させていき、最終的にはピーキング(適度に疲労を抜いてパフォーマンスを最大化させる)という流れになります。

マイクロサイクルのUPの具体例になります。

1週間の中で、高強度の日と低強度、中強度をバランス良く振り分け、刺激のマンネリ化を防ぎ、過度な負荷の集中も防ぐことができます。

※以上の具体例はほんの一部に過ぎないので、ご自身の生活スタイルや目的に合わせて調整してください。

まとめ

以上になります。

今回は、筋トレの停滞打破のためのピリオダイゼーションについてお話をさせていただきました!

みなさんもぜひ時期や目的に応じた区切りを設けるピリオダイゼーションを活用してみてください!

参考文献

1,NSCA JAPAN「NSCA決定版ストレングス&コンディショニング第4版」ブックハウスHD,2018

2,Eric Helms「肉体改造のピラミッド(トレーニング編)」AthleteBody株式会社,2022

以上になります!

当パワーフィットスタジオZEROでは、他のフィットネスジムよりもフリーウェイトに特化したフィットネスジムであり、トレーニング中級者以上の満足度の高い良いトレーニング環境となるでしょう!

あと、パーソナルトレーニング指導もしておりますので、スクワット、ベンチプレス、デットリフトをしっかりと学びつつ、他のダンベルやマシン種目なども学んでボディメイクもしたい方にもおススメです。

初回ビジター利用無料やパーソナル初回無料になりますので、興味のある方は下記のお問い合わせフォームにてご連絡お待ちしております!

↓

初回無料体験や見学、初回無料パーソナルトレーニングにつきましては事前に以下の方法でご連絡をお願い致します

電話番号:080-5140-0679

メールアドレス: postmaster@power-fit-studio-zero.com

お問い合わせフォーム

公式LINEはこちら↓

あなたへのおすすめ記事↓

ベンチプレスを強くするための補助種目とその理由

高糖質食こそが強くなる秘訣!筋力向上に向いた食事方法について