こんにちは!京王井の頭線浜田山駅近くにある本格的なフリーウェイト特化型ジム、パワーフィットスタジオZEROの濱田銀河です!東京都内でパワーリフティング練習もできるコスパの良いフィットネスジムにもなります。

今回は、パワーリフティングに代表されるトレーニングを行うに際して、どのように重量を上げていけばいいの?という質問を多く受けることがあるため、今回は、BIG3をはじめとした、筋力を伸ばすプログラムデザインの考え方を紹介していけたらと思います。

それでは参りましょう!

目次

筋力向上の基本原則「漸進性過負荷(プログレッシブオーバーロード)」

漸進性過負荷を非常に良く表した日本の逸話に忍者のジャンプ力を上げる修行のお話があります。

かつて、伊賀や甲賀の忍の里では、忍者の見習いが木の成長に合わせてジャンプを続ける修行がありました。

「若木の前に立ち、毎朝その枝を飛び超える

木は日に日に高くなり、少年もまた日に日に跳ぶ力を増す

やがて木が高木となる頃、少年は人の家の屋根を飛び越えるほどに跳べるようになった」

この逸話は、まさしくトレーニングの大原則である漸進性過負荷の原則を上手く表しています。

漸進性過負荷の原則は、「漸進性」と「過負荷」の2つの言葉が合わさっていて、

辞書で引くと

漸進性とは・・・「少しずつ進歩すること」や「順を追って進むこと」

過負荷とは・・・「機械の可動部や電気回路・電子回路などに許容以上の負荷が加わる状態。また、その負荷。」

と記載されています。

特に過負荷の部分はトレーニングの文脈で噛み砕くと、身体が日常的に受けてる負荷を超えるような負荷がかかることを意味しています。

この漸進性過負荷の原則をトレーニングの文脈で整理すると、身体が慣れている負荷を超えるような負荷を少しずつかけていくことが大原則となります。

負荷って何?何を変化させればいいの?

漸進性過負荷を与えるには、実施しているトレーニングの変数を操作していく必要があります。

トレーニング変数は一般的に

・重量(kg)

・回数(回)

・セット数

・休息時間

・トレーニング頻度 ※トレーニング頻度と効果に関する記事はこちら

が挙げられます。

これらの中で、長期的な視点(5~10年)単位で継続的に負荷を増やしていけるのは、重量以外にないのでこの変数の漸進性過負荷を主眼に置いていくことが重要になるでしょう。

続いて、重要になる変数には回数とセット数になります。両変数ともに、重量を増加させていくにあたって操作をすることがポジティブになることの多い変数です。

最後に、休息時間やトレーニング頻度については、無限に頻度を増やすことはできませんし、休息時間を短くするのにも限界があります。(休息が短すぎると、重量が持てなくなるので筋力向上には逆効果)なので、この変数は個人的には全く変化をさせません。

したがって、主に変化をさせるトレーニング変数は

重量(kg)・回数・セット数 の3つになります。

負荷の上げ方のパターン

ここからは、実際のトレーニングに置いてどのように負荷を増加させていくかにお具体例をお話していきます。

以降には、RPEやトレーニング負荷と適応の関係を知っている前提で話を進めますので、不安な方は以下の2つの記事を読むことをおすすめします。

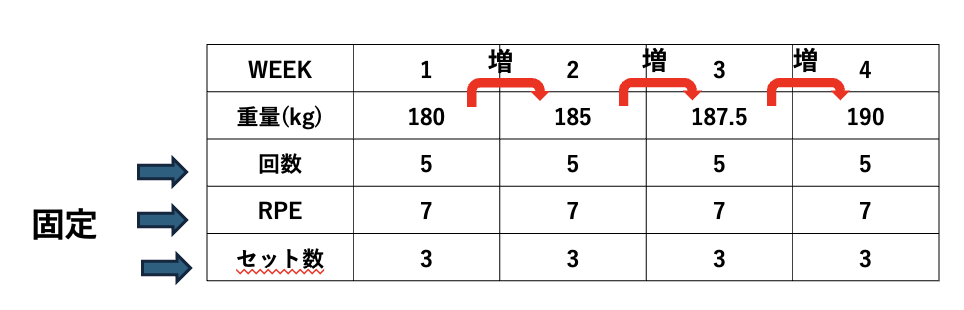

フラットプログレッション

フラットプログレッションは、重量以外の変数を固定する方法です。

重量はRPEを用いて主観的に設定していくので、トレーニングによって筋力が強くなってくると、重量が徐々に上がっていきます。

この手法は、筋力の向上や停滞などが判断しやすいというメリットがあります。

しかし、毎週同じRPEで回数だから、重量も同じでいいやとなると過負荷にならず、筋力の向上が停滞するため、RPEを順守した重量設定が重要になります。

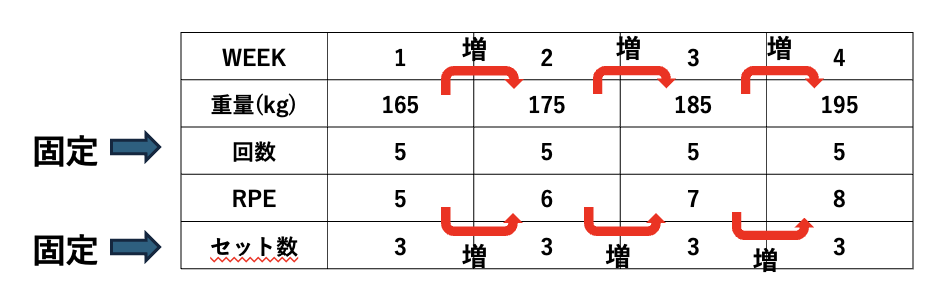

RPE/RIRプログレッション

RPE/RIRプログレッションはを週ごと週ごとにRPEと重量のみを増加させていく手法です。

新しいトレーニングブロックに入る際に、トレーニングストレスに対しての慣れを作れるというメリットや、トレーニング期間中にフィットネス(疲労がない状態での筋力)を蓄積し、疲労の蓄積をなだらかにすることができるため、ブロック後半で高負荷を扱える(過負荷をもたらす)ことができるというメリットがあります。

注意点としてはトレーニングブロック内で筋力の向上が見極めづらいことや、ブロックの序盤で指定のRPEを超えるようなことがあると、ブロックの終盤に負荷を上げれなくなるということが起こってしまいます。

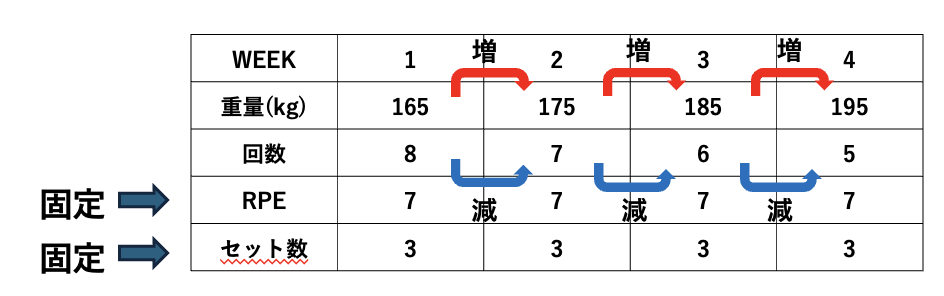

ショートリニアプログレッション

ショートリニアプログレッションは、週ごとに回数を減らして重量を増加させていく手法です。

レップ数が減ることで、重量を増加させるキャパを作ることができるため、ブロックの終盤に高負荷(過負荷)を扱いやすくなります。

筆者は、リフティングテクニックが不安定であったり、直近のブロックで高負荷が続いて神経的な疲労が大きい選手に活用することが多いです。ブロック序盤の回数が多い段階で神経的な疲労を緩和し、エクササイズの反復が多いのでコツやカンを掴む機会を多く設けることができると考えています。

注意点としては、トレーニングブロック内で筋力の向上が見極めづらいことが挙げられます。

ダブルプログレッション

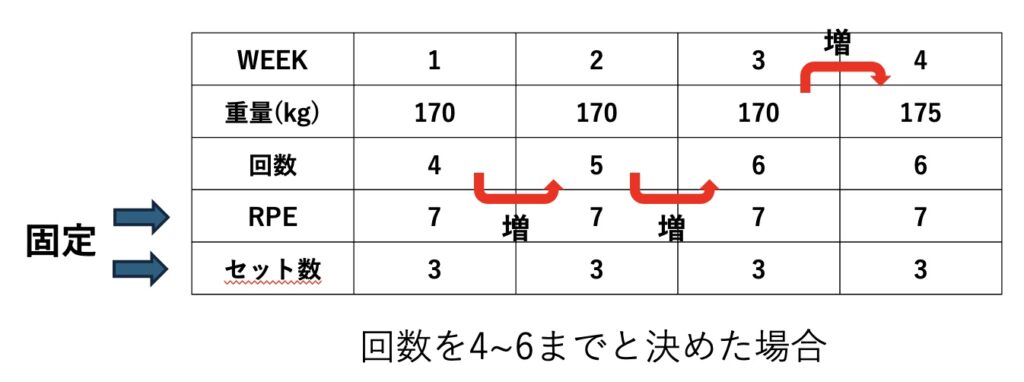

ダブルプログレッションは、重量も回数も増やしていくという意味の手法です。

あらかじめ、回数の幅を決めておき(画像では、4~6回)、週ごとにまずは回数を増やしていきます。6回まで来たら、翌週は重量を上げていきます。

この手法は筆者の場合、RPEが1上がるごとに10kg以上変わる選手で、トレーニングブロック内で重量を一気に上げすぎるとリフトの質が悪くなる場合や、試合が終わった後に、徐々にボリュームブロックに移行していきたい時に用いることが多いです。

注意点としては、トレーニングブロック内で筋力の向上が見極めづらいことが挙げられます。

セットプログレッション

セットプログレッションは週ごとにセット数を増やしていく手法です。

筆者はトレーニングボリュームを1週間の総セット数で管理することを推奨しているので、筋肥大やワークキャパシティーの増加を目的とする場合に活用することが多いです。

疲労が週ごとに多く溜まりやすく、ブロックの後半で調子がうまく出ないこともあるので、高負荷を扱いたい時期はあまり用いない手法になります。

モデルを切り分けず組み合わせる

以上に、トレーニングの負荷をどのように上げていくかのパターンを示していきました。

これらは、パターンの一部に過ぎず、どれかが正解というわけでもありません。

トレーニング歴やアスリートレベル、生活環境、ピリオダイゼーションを実施しているのか、どのような適応を目的とするのか

によって、最適な手法は変わってきます。

その中で、必ず押さえておかなければならないのは、原理・原則です。

著名な経営コンサルタントのハリントン・エマーソンは

As to methods there may be a million… but principles are few.

(手段は無数にあるが、原理・原則は少ない。原則をつかむ者は手段を選べるが、手段ばかり追う者は迷う)

という言葉を残しています。

トレーニングであれば、「漸進性過負荷の原則」をつかむことで、自分自身で正しい手段を選ぶことができます。

したがって、この原則を守っていれば、目的に応じて先述のさまざまなパターンを自由に組み合わせて実施することも、あなた自身に最適なトレーニングプログラムを作成する上での正解になります。

私のムーブメントトレーニングの師匠である朝倉全紀さんは、「なんでもいいけど、どうでも良くない」とよくおっしゃっていました。

みなさんもこの言葉に倣って、原理原則を抑えた上で、好奇心を持っていろんなモノを試してみてはいかがでしょうか?

まとめ

以上になります。

今回は、筋力を高めていくためのプログラムデザインについて、漸進性過負荷の観点からお話していきました。

漸進性過負荷とは、身体が慣れている負荷を超えるような負荷を少しずつかけていくことということだけ覚えていただければ幸いです!

以上になります!

当パワーフィットスタジオZEROでは、他のフィットネスジムよりもフリーウェイトに特化したフィットネスジムであり、トレーニング中級者以上の満足度の高い良いトレーニング環境となるでしょう!

あと、パーソナルトレーニング指導もしておりますので、スクワット、ベンチプレス、デットリフトをしっかりと学びつつ、他のダンベルやマシン種目なども学んでボディメイクもしたい方にもおススメです。

初回ビジター利用無料やパーソナル初回無料になりますので、興味のある方は下記のお問い合わせフォームにてご連絡お待ちしております!

↓

初回無料体験や見学、初回無料パーソナルトレーニングにつきましては事前に以下の方法でご連絡をお願い致します

電話番号:080-5140-0679

メールアドレス: postmaster@power-fit-studio-zero.com

お問い合わせフォーム

公式LINEはこちら↓

あなたへのおすすめ記事↓

ベンチプレスを強くするための補助種目とその理由

高糖質食こそが強くなる秘訣!筋力向上に向いた食事方法について